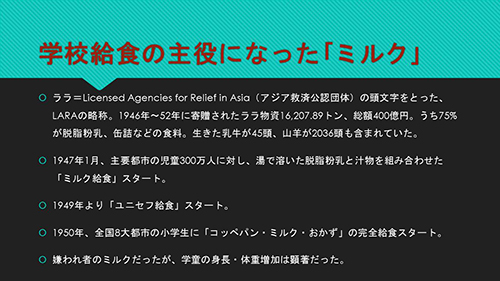

学校給食の主役になったミルク

- 学校給食の主役になった「ミルク」 -

「ララ」はアメリカのキリスト教団体など13団体が加盟して組織された慈善団体です。

ララ物資のうちの75%が食料。その中には、生きた乳牛が45頭、ヤギが2,036頭も含まれていました。これらはもちろん、ミルクを搾る用でした。

ミルクと片仮名で呼ばれたララ物資の脱脂粉乳と缶詰を中心に、進駐軍の携帯食料や旧日本軍の貯蔵物資も使って、1947年1月、まず主要都市の児童300万人に対して学校給食が始まりました。

このときのメニューは、ミルクとみそ汁やシチューなどの汁物だけで、「ミルク給食」「汁給食」と呼ばれました。

脱脂粉乳を液体化するときは、約25グラムの粉乳を1合2勺(216ミリリットル)の湯で溶いたのが1人前でした。うまく配給があったときは人工甘味料のズルチンやサッカリンを混ぜて甘くしました。ズルチンはその後、発がん性があることがわかって使用禁止になった危険な甘味料です。

この当時の脱脂粉乳は、まずかったことで有名です。このまずさには幾つか原因がありました。もともとララのミルクは5年貯蔵品だったため初めから臭かったこと。製造法が今とは違って、もともと粒子が粗かったこと。しかも、ララ物資の頃は木の樽に詰めてあったので、湿気を吸って固まってしまって、金槌で叩いてザルで漉してからでないと溶かすことができない状態でした。

これを鍋で煮ながら溶いているうちに底が焦げついて臭くなったり、粒や塊が溶け切らずに残っていたりしたんです。

1949年からはユニセフからのミルク援助が始まって、いわゆるユニセフ給食がスタートしました。ユニセフ指定校になった全国の55校には、何と1人1日100グラムもの脱脂粉乳が支給されて、体格検査が実施されました。人体実験みたいなものですね。昭和医科大学の調査によると、身長と体重は指定校の学童のほうが著しく伸びたが、座高は両者に違いはなく、胸囲は逆に指定校ではない方の伸び率が高いという結果が出ました。つまり、ミルクをたくさん飲んだ方が、足が長くてスラッとした体形に変わって、通常の量の子どもたちはがっちりして足が短い日本人体形を維持したという結果です。

この汁給食までは副食が主体で、主食は各自が持ってきていましたが、1950年からは、アメリカから寄贈された小麦粉を使った「コッペパン、ミルク、おかず」の完全給食が全国8大都市の小学生に実施されました。

おかずも、汁だけではなくて固形物が出るようになりました。ただ、相変わらずミルクは嫌われていて、窓の外に捨ててしまう子どもが多かったそうです。

そこで提唱されたのが、“三角食べ”という食べ方です。まずミルクを一口、パンを一口、おかずを一口と、三角に食べていく方法です。

“三角食べ”が始まったのは1970年代に学校給食で白飯が出るようになったのがきっかけで、ご飯と汁とおかずをバランスよく食べることと、口内調味で繊細な味覚を育てるためだったと解説している資料が多いですが、実は、早くも1950年代に、ミルクを飲ませるために給食の先生たちが考え出した方法だったんです。

しかし、どんなにミルクがまずくても、嫌われても、脱脂粉乳で栄養改善できたことは確かで、子どもたちの身長と体重は年を追うごとに大きくなっていきました。

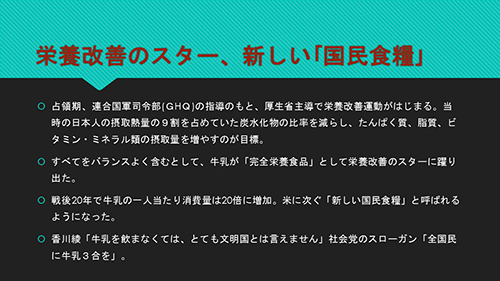

栄養改善のスター、新しい国民食糧

- 栄養改善のスター、新しい「国民食糧」 -

このように子どもたちが学校給食で体力を取り戻しつつあった占領期に、GHQの指導というか命令により、厚生省の主導で、栄養改善運動が始まりました。

栄養改善のモデルになったのは、肉や卵や乳製品、油脂の摂取量が多いアメリカの食生活でした。

1946年から行われた国民栄養調査では、当時、摂取熱量の9割が穀類と芋類から摂られ、しかも、カロリー自体が絶対的に足りない。飢餓や餓死と隣り合わせだった日本人の栄養不良状態を、炭水化物の比率を減らし、動物性たんぱく質、脂質とビタミンやミネラルの摂取量を増やして健康増進を図ろうというのが改善の目標でした。

戦後の食は劇的に西洋化、国際化していきますが、その出発点がここにあります。

独立を回復した1952年には栄養改善法が公布されて、54年からはキッチンカー(栄養指導車)、キッチンつきの車が町や農村を巡回して、料理を実演しながら栄養講習をしました。なかでも牛乳とバターを使った新しい料理は、注目の的だったようです。

栄養改善のスローガンには、「ビタミンをとりましょう」、「粉食をとりましょう」、「1日1さじの油を」、「1日1回フライパン運動」など、いろいろありましたが、何より最初に来るのが、「たんぱく質をとりましょう」でした。

中でも、たんぱく質と脂質とビタミン、ミネラルをバランスよく含む牛乳が、理想的な「完全栄養食品」として栄養改善のトップスターに踊り出ました。

敗戦から4年間は牛乳の生産は落ち込んだままでしたが、1950年に統制が解除されて自由販売になってからの伸び率は驚異的で、戦前のピークだった1940年の生産量を、その翌年の1951年に突破し、毎年平均して前年度比で2割以上も伸びていきました。戦後20年で1人当たりの消費量は約10倍に増加して、「新しい国民食糧」と呼ばれるまでになったんです。

池田内閣が1960年に所得倍増計画を打ち出したときに、社会党は「全国民に牛乳3合を」というスローガンで対抗したくらいです。

女子栄養大学の香川綾さんの名言に、「牛乳を飲まなくてはとても文明国とは言えない。最低でも1日に1本半、いつの日にか欧米人並みに1日3本飲めるような国を目指そう」というのがあります。健康的で豊かな生活の目安が、1日3合、1日3本の牛乳だったわけです。

- 「ホモ牛乳」の大ヒットと加工乳・乳飲料の氾濫 -

こうして牛乳が「新しい国民食糧」と呼ばれて食生活に浸透していくにつれて、牛乳の多様化が始まりました。

先鞭をつけたのが、1952年発売の「森永ホモ牛乳」です。日本で初めての脂肪を均質化した牛乳で、それまでの脂肪を均質化しない牛乳より消化吸収がよいというのが売り文句でした。しかも、カルシウムの吸収を助けるビタミンD入りです。

52年は朝鮮戦争の特需景気の最中で、しかも主権を回復した年でしたから、ただ空腹を満たすだけではなく、より栄養があっておいしい食べ物を求める気持ちが大きくなってきた頃です。

サトウハチロー作詞のCMソングが全国のラジオで流れて、レコードにもなったのが画期的でした。このとき登場したのが、太陽の中に顔が入ったキャラクターのホモちゃんです。子どもたちが、これが印刷された瓶から飲みたくて、お母さんにねだってほかの牛乳から「森永ホモ牛乳」に変えてもらった昔話をよく聞きます。

同じ昭和30年代に、コーヒー牛乳やフルーツ牛乳などの甘い「色物」系牛乳も続々と発売されて、しかも牛乳だけではなく明治のパイゲン、雪印のカツゲンなどの乳酸菌飲料も加わって、国民食糧というよりは嗜好飲料の趣になり、消費がどんどん拡大していきました。

風呂上がりの牛乳が銭湯の名物になったり、朝、牛乳スタンドでお父さんたちが牛乳瓶を一気飲みする姿が鉄道駅の風物詩になったりしたのも昭和30年代からです。

家庭に冷蔵庫がまだそれほど普及していなかった時代なので、冷えた牛乳は清涼飲料感覚で楽しむ健康飲料でもあったわけです。

牛乳はまだまだ季節商品で、夏は冬の2割増し売れたそうです。

ただ、加工乳は普通の白い牛乳より値段が高く、それに対する不満が高まっていきました。

- 産直システムの先駆けとなった主婦連の「十円牛乳運動」 -

牛乳が米に次ぐ重要な国民食糧と呼ばれるからには、値段が問題です。牛乳の1瓶の小売価格は1950年に12円。それから毎年1円ずつ着実に値上がりして、53年には15円になりました。

今の感覚でいうと大体150円ぐらいではないかと思います。そこで、1954年(昭和29年)から、値上がりに怒った主婦連合会(主婦連)が、生産者と直結した「十円牛乳運動」を展開します。

10円の中の取り分は、生産者が5、メーカーが3、配給所2の割合でした。15円だった牛乳が10円で買えると飛ぶように売れて、販売店、メーカーとの摩擦も大きかったようですが、後に全国酪農業協同組合連合会と提携して、全国各地に広がりました。

残念ながら、その後の原乳値上げと配給所の人手不足により、5~6年で十円牛乳は消えてしまいました。

しかし、運動が始まってから実際に牛乳の小売価格は値下がりし、また、この運動自体、産直システムの先駆けとして、日本の消費者運動史上、記念すべき出来事とされています。

家庭料理に入った牛乳

- 家庭料理に入った牛乳 -

飲むのが中心だった牛乳が家庭で料理に多く使われるようになったのは、1960年代にスーパーマーケットが各地に増えて、1リットル入りの紙パック買いをする生活スタイルが定着してからのことです。当時はまさに高度成長期の真っ最中です。高度経済成長は、高度栄養成長の時代でもありました。

1962年版の国民生活白書には、食生活の高度化と食料消費の4つの特色が挙げられています。

第1に、肉と乳と卵の消費が、1960年以来、毎年10%から20%も前年同月を上回って、特に最近の増加が著しいこと。

第2に、加工された食品が増加していること。

第3に、外食費の増加。

第4に、家庭での米消費が停滞していること。

この4点です。生活が向上するにつれて、本当に日本人はご飯食いからおかず食いに変わっていって、米の1人当たりの年間消費量は、1962年の118.3キロをピークに、右肩下がりに減少していきます。

牛乳を使った家庭料理の代表格は、ホワイトシチューです。

少ない肉でも液体分を増やせばボリューム感が出る経済料理なので、戦後の学校給食の副食として頻繁に登場して、子どもたちも食べ慣れていました。

給食のシチューは、脱脂粉乳を入れて小麦粉でとろみをつけただけの粗末なものでしたが、この頃になると、お母さんたちは料理の教科書通りに、ちゃんと小麦粉をバターで炒めてルーを作り、牛乳で伸ばしたホワイトソースで、本格的なシチューにチャレンジするようになっていたのです。

このホワイトシチューは、しゃれた洋食なのにご飯に合うのも人気のポイントでした。さらに、1966年にハウス食品からインスタント食品の「シチューミクス」が発売されて、ルーなしで作れるようになってから、家庭料理の定番として定着していきました。

- 翳りを見せる「完全栄養食品」神話 -

60年代まで、高度成長期までは、いかに栄養を豊富に摂取するかが日本人の課題でしたが、70年代になると逆に今度は、食べすぎが問題になっていきます。

主食と副食の栄養バランスが戦後最も理想的だったと現在、言われているのは1975年前後の食事ですが、現実には、肥満と成人病、今の生活習慣病がじわじわと増加して、いかに栄養を減らすかに課題が移りつつありました。

こうしてダイエット志向が強くなるのと並行して、牛乳の完全栄養食品神話は翳りを見せるようになります。

最初に牛乳にダメージを与えたのは農薬汚染問題です。1969年頃から、牛の飼料の稲わらについていた農薬のBHCがそのまま牛乳に残留していることが問題視されて、その残留量が欧米の牛乳の10倍以上、中にはWHOが定めた人体許容量の40倍近いものもあったと厚生省が発表しました。

BHCは、DDTと同じように、敗戦直後から進駐軍の命令で導入され、大量に使用された農薬で、環境中で分解されにくく、毒性が強いことがこの頃わかってきたのです。

特に注目を集めたのが牛乳で、当時「BHC牛乳」と呼ばれて、「サザエさん」のテーマに取り上げられたほど、大きな社会問題になりました。

1970年12月にBHCは製造中止となり、翌年、散布も禁止されましたが、今度はBHCBに発がん性があるとマスコミが報道して、またまたショックを与えるという事件がありました。実は1960年頃に、牛乳を1日3本飲んでおけば胃がんにならないという説が話題になったことがありましたが、今度は牛乳自体に発がん性ですから、最高の保健飲料だと信じて飲んでいた日本人にとってショッキングな出来事でした。

結局、発がん性は証明されませんでした。しかし、BHCだけではなく、牛に与えるホルモン剤や抗生物質にも発がん性があると主張する学者や有識者が現れて、また週刊誌で盛んに取り上げられるようになりました。

それまで牛乳のことを悪く言う人はあまりいなかったのに、70年代になっていきなり害悪論が噴出してきたという感じです。